They Shoot Horses, Don’t They?

“Alignez-les sur le porche de leur maison, corps archaïques enguenillés, corps de fermiers. Alignez-les contre le bois au grain épais de leurs abris en trois frises grossières, et voyez un à un qui ils sont: les Tingle, les Fields, les Burroughs.”

Été 1936: James Agee, alors rédacteur pour le magazine Fortune, est envoyé en reportage dans la campagne de l’Alabama, afin d’écrire un article sur la vie quotidienne des fermiers du Sud. À sa demande, il est accompagné de son ami le photographe Walker Evans; ensemble, ils vont passer quelques huit semaines à sillonner le comté rural de Hale, au cœur de la Cotton Belt. Si le système économique esclavagiste a disparu depuis plus de 70 ans, soit depuis une à deux générations, ce qu’ils découvrent et mettent à jour en constitue comme une suite tragique: la classe dirigeante des propriétaires de champs de coton, petit groupe qui possède encore toutes les terres, a mis en place une organisation de location des parcelles. Les fermiers, ceux qu’Agee et Evans sont venus rencontrer, ce sont finalement tous des métayers, des locataires, qui entretiennent les cultures contre le droit de vivre sur place, et rendent en échange à leurs “maitres” la moitié du fruit de leurs efforts. Et ces efforts ne se transforment jamais en argent, en richesse ou en même en maigres économies: le peu du bénéfice récolté ne servira pour eux qu’à préparer leur survivance à une saison de plus. Il s’agirait d’un “Mélange vertigineux de féodalisme et de capitalisme tardif“, selon les mots employés par Agee, définissant et dénonçant les rouages de la structure économique et sociale du Sud.

En ces années de la Grande Dépression, alors que le désastre écologique du Dust Bowl souffle sa poussière de rouille jusqu’en plein Dixieland, les mesures de Roosevelt et de son New Deal semblent ne pas exister en ce lieu oublié, ou même aller contre l’intérêt de ses supposés bénéficiaires. Ainsi, les nouvelles réglementations contraignant la vénérable et sacrée loi du Homestead Act, qui encourageait le peuplement de zones peu habitées et qui permettait à chaque famille de s’établir et de revendiquer une propriété privée si elle n’était pas occupée, combinées au climat désastreux de la crise ambiante, empêchent les métayers de toute idée d’abandon ou de fuite; sinon prendre le chemin de l’exode vers les grandes villes, ils n’ont aucun espoir d’améliorer leurs conditions de vie en s’en allant ailleurs. Les aides proposées par le gouvernement, quelques subsides et allocations, ne leur sont pas offertes car ils ne sont pas propriétaires, et de plus, bien qu’ils chôment six mois par an, rythme des récoltes oblige, ils possèdent malgré tout un emploi. On gratte la couche du vernis folklorique lentement; le dénuement dans lequel ils sont plongés, cette pauvreté sordide, cet isolement culturel, social, sentimental, moral, confine bientôt à l’écœurement.

Floyd Burroughs et les enfants Tingle (photo Walker Evans, 1936)

Fidèle à sa mission de journaliste, James Agee propose un véritable documentaire sur le quotidien des métayers. Pour cela, il s’est rapproché de trois familles, des Blancs, précise-t-il: les Burroughs, les Fields et les Tingle, avec lesquels il partagera la vie pendant deux mois. Il annonce bien en préambule qu’il ne s’agit pas des métayers qu’il estime comme les plus désespérés, mais de personnes dans la norme moyenne de ce que ces gens dans ces conditions peuvent endurer. Chacune de ces familles est installée dans une cabane bricolée aux abords des champs qu’ils entretiennent; les enfants sont partout nombreux, une dizaine par habitation, et sont très jeunes utilisés comme aides au travail agricole. Les pères de 35 ans sont déjà usés, et, pareils à leurs vêtements déchirés et rapiécés, semblent broyés par une énorme machine qu’ils ont renoncé à comprendre et à remettre en doute. Fidèles à leurs côtés, ce sont leurs femmes dociles et fatiguées, certaines déjà défigurées, portant les stigmates d’une vie de labeur, d’enfantements dans la douleur et parfois dans la peine du deuil, de la fatalité, entretenant comme elles le peuvent le misérable foyer. Le regard d’Agee, tel celui d’Evans et de ses photographies, acéré au possible n’est pourtant jamais bassement voyeur: le chapitrage de son article est découpé selon les grands points qui tendent à définir ses sujets d’observation: travail, nourriture, vêtements, éducation, santé, loisirs, etc.; et si les tristes exemples démontrant les carences et le dénuement environnant abondent, en un effet qui chercherait peut-être à indigner le lecteur contemporain, ils seront mis en avant d’abord pour dénoncer la sournoise perversité d’un système qui est parvenu à totalement asservir ceux qui s’y sont pliés. Tout en restant pour la plupart du temps méthodique dans ses recherches, et plutôt froid, en tout cas distant, dans la portrait qu’il réalise de ses hôtes, il parvient quand-même à rendre ce qui restera comme un vibrant hommage rendu, à ces hommes et ces femmes de l’ombre, de la crise, de l’envers même du Rêve Américain.

Floyd Burroughs et l’une de ses filles // Allie Mae Burroughs, femme de Floyd (photo Walker Evans, 1936)

Bon, l’article que James Agee a présenté à son rédacteur en chef de Fortune n’a jamais été publié. L’excuse du refus n’a jamais été mentionnée; serait-ce qu’en cette époque où l’on cherchait un nouveau souffle, et s’exprimant envers les leaders et les chefs d’entreprises du lectorat habituel l’on préférait ne pas faire tache, et évoquer plutôt les bénéfices d’une nouvelle économie, envers et contre tout tendant vers le progrès? La matière journalistique de cette mission aura en tout cas servi à ce que naisse, quelques années plus tard, en 1941, l’autre livre documentaire d’Agee et d’Evans, et celui pour lequel ils sont restés fameux, monument autant de la littérature underground que des classiques du XXe siècle, Louons maintenant les grands hommes, qui reprend l’enquête menée sous une forme plus romanesque, poétique et élégiaque. Le texte brut qui les a inspiré, celui qui leur a fait vivre, et ressentir pleinement cette Saison de coton, saison partagée avec les plus humbles de leurs concitoyens, c’est cet article même, qui a croupi dans les archives d’Agee jusqu’en l’an 2003, jusqu’à ce que les chercheurs du trust ne remettent la main dessus, planquée sous des tonnes de papiers. Alors oui, l’article parle d’un monde fini, d’un monde du temps d’avant: les enfants des Burroughs, des Fields et des Tingle, s’éloignant toujours plus de leurs parents, connaitront les invraisemblables temps de guerres à travers le monde, ainsi l’économie prodigieuse et dangereuse qui la maintient; et puis celle d’après, qui tendra vers l’ouverture des marchés à la consommation de masse: les achats de réfrigérateurs, de téléviseurs et d’automobiles à outrance. Alors oui, ce texte parle d’un monde aboli, d’un monde vu comme une anomalie, disparu dans les revers obscurs de l’histoire. Mais l’un de ses grands points d’intérêt, d’abord, est de remettre en texte et en contexte le rapport que nous éprouvons avec les magnifiques et puissantes photographies de Walker Evans. Si celles-ci, connues de tous, nous ramènent à l’image décalée d’une époque révolue (et parfois fantasmée), elles sont enfin agrémentées d’une légende qui peut être aussi forte que l’illustration, d’une écriture qui les renvoie à l’élément soupape d’une réalité tangible; et c’est tout l’art de James Agee, narrateur impeccable, conteur et parfois poète, qui donne le véritable sens à la métaphore d’une pose en noir et blanc. Le mot devient ainsi l’élément, l’outil qui participe, et construit la forme. Le regard peut d’ailleurs être vu dans les deux sens, génie de deux artistes au plus fort de l’expression de leur ressenti. Bientôt un siècle de décalage entre cet article et le temps présent: que pourrait-on encore en retirer? À part la découverte d’un univers obscur planqué au cœur de notre fantasmagorie, de notre désir de réussite malgré les événements, les éléments, et la fatalité, ce concept si proche au cœur de l’esprit du bloc démocratique occidental duquel nous sommes issus? C’est peut-être que parfois, après les champs de conscience que nous élaborons, après les rêves et les espoirs, juste avant la fin des forêts sauvages et de l’indicible, de l’impossible, nous sommes nous-mêmes capables d’apercevoir, au-delà, l’arpent qui marque la fin de notre territoire. Parfois l’on voit la fin et les limites de ce que l’on pense maitriser, de ce qui nous semble normal et avec lequel l’on peut vivre, ce mur étrange de banalité qui renvoie le simple panneau stop, no pasaran, no way, ou get the hell out of here. Parfois sur ce panneau il est simplement écrit work for food. À qui ce panneau est-il adressé? Et à quel moment de l’histoire ce panneau nous sera-t-il destiné? Une saison de coton est un grand texte, c’est un texte bouleversant, à découvrir avec le cœur et avec les tripes.

James Agee (photographie et date inconnues de moi)

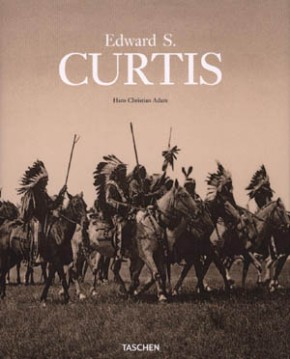

Une saison de coton: trois familles de métayers ( Cotton Tenants: Tree Families – 1936)

James Agee; photographies de Walker Evans / Editions Christian Bourgois, 2014

Agnostic Mountain Gospel Choir: Rainstorms in my knees (2008)

“I’ve been losing the leaves in my tree

I look in the mirror and it ain’t me