Little girl, little girl, where did you sleep last night?

“Dangereux, se dit Paul D, très dangereux. Pour une ancienne esclave, aimer aussi fort était risqué; surtout si c’étaient ses enfants qu’elle avait décidé d’aimer. Le mieux, il le savait, c’était d’aimer un petit peu, juste un petit peu chaque chose, pour que, le jour où on casserait les reins à cette chose ou qu’on la fourrerait dans un sac de jute lesté d’une pierre, eh bien, il vous reste peut-être un peu d’amour pour ce qui viendrait après.”

Cincinnati, sud de l’Ohio, début des années 1880. Cela fait maintenant 18 ans que Sethe, esclave née dans une plantation du Kentucky, est parvenue à s’échapper du domaine du Bon-Abri, emportant avec elle ses enfants. Elle a pu traverser le fleuve, et rejoindre le Nord, alors qu’une guerre civile sanglante ravageait le pays, afin de rejoindre sa belle-mère, que son mari avait pu racheter à ses maitres, et qui vivait depuis dans une petite maison du 124, Bluestone Road. Il s’est passé que, peu de temps après son arrivée, des hommes du Bon-Abri, qui avaient retrouvé sa trace, ont débarqué là où elle s’était réfugiée pour tenter de la ramener. Quand elle les a vu arriver dans la cour, quand elle a reconnu Maitre d’École, celui dont elle était désignée comme la propriété, Sethe, désespérée à l’idée qu’elle et les siens puissent perdre cette liberté si chèrement acquise, a préféré commettre l’irréparable. Le drame, qui s’est déroulé sous les yeux de tous, a fait reculer les assaillants, qui sont finalement repartis d’où ils venaient. Sethe a été dénoncée et jugée, mais, non condamnée, elle a pu rentrer chez elle.

Depuis, alors que les voisins et amis préfèrent éviter les parages d’un endroit “habité de malveillance”, la belle-mère Baby Suggs est morte, peut-être de chagrin, et les garçons de Sethe ont quitté le foyer sitôt qu’il leur était possible. Cette dernière se retrouve donc seule avec sa fille cadette, Denver, dans une maison qui semble hantée par le fantôme d’un enfant disparu. Au quotidien, le poids de l’impossible deuil leur parait révélé par les apparitions, les signes d’une âme en peine, parfois furieuse et violente, qu’elles ne parviennent à maitriser et avec laquelle elles doivent vivre. Cela jusqu’au jour où Paul D, un ancien compagnon d’infortune, lui aussi échappé du domaine du Bon-Abri, frappe à la porte du 124. Sethe l’accueille et lui offre le gite, avant de bientôt lui ouvrir son cœur. Léger apaisement, le calme parait s’installer dans la maisonnée. La passion naissante entre ces deux écorchés suffirait-elle à faire s’en aller l’esprit dévorant qui s’est emparé des lieux? Mais quelques jours plus tard, une jeune fille sortie de nulle part se présente à eux: elle a l’âge qu’aurait cet enfant perdu de Sethe, et s’appelle Beloved, ce nom gravé sur une pierre tombale, ce nom rappelant la douleur du drame vécu quelques années auparavant…

Famille d’esclaves dans une plantation du Sud, milieu du XIXe siècle

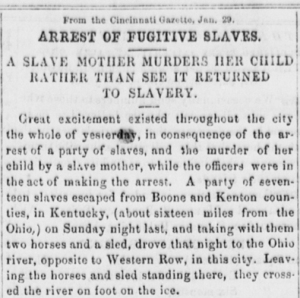

Puisant son inspiration à partir d’un authentique fait divers, Beloved raconte d’abord avec une force incroyable la destinée d’un peuple soumis pendant des siècles au régime de l’esclavage, ainsi que la difficile conquête de sa liberté, en cette période charnière de l’histoire où un fleuve, une frontière, puis ensuite la proclamation d’un amendement longtemps contesté, pouvaient définir la condition d’un homme. Le roman, dont l’intrigue principale se situe peu après 1880, enfonce pourtant ses racines loin dans le temps, et c’est à travers les souvenirs de Sethe, la narration du parcours de sa vie étalée tout au long de l’histoire, ramifiée, à l’image de toutes les cicatrices de coups de fouet qui marquent son dos, que nous découvrons peu à peu le récit de la vie d’une esclave dans une plantation du Kentucky. Beaucoup de scènes d’une grande dureté, qui ne ménageront pas la sensibilité du lecteur, mais scènes essentielles, qu’il faut rappeler, dont quelqu’un doit témoigner. Et c’est aussi ce témoignage que Sethe doit transmettre à ses enfants, car il est une part de leur héritage; elle qui n’a que peu connu sa mère, avant qu’elle ne lui soit arrachée. Elle qui, comme tant d’autres esclaves, n’avait aucune possibilité de se revendiquer d’une famille – descendante du néant – car celles-ci étaient souvent décomposées, leurs membres revendus ailleurs, parfois tués. Vus comme des biens, des propriétés, comparés à des animaux; c’est au risque de sa vie qu’elle a fait tout ce qu’elle a pu, dépasser tragiquement le possible, pour que ses enfants puissent grandir libres.

Drame de l’Histoire en marche, et drame de l’intime; le roman joue superbement, évoquant avec finesse le geste terrible qu’a dû commettre Sethe, sur la notion d’un deuil que l’on ne peut surmonter. Les fantômes du passé nous hantent, et l’on doit vivre avec eux si l’on ne peut les enterrer. Réalisme magique, anti-parabole teintée du prisme du vaudou, où les morts reviennent, enfants prodigues du remord, tourmenter les vivants: au-delà de la mort, voici que se présente à nous le spectre de la bien-aimée, la bien-aimée Beloved. J’ai lu cet ouvrage d’une seule traite, ayant enchainé après le Home qui m’avait fait découvrir Toni Morrison. Je dois dire que j’avais les larmes aux yeux tout du long, je ne m’estime pas très sensible mais peut-être est-ce une circonstance du moment qui faisait que cela jouait avec mes nerfs. C’est un roman ample, mais empli de cette eau boueuse qui ne laisse que peu entrevoir de timides rayons, un roman profond, qu’aucun hasard n’offrirait de place à de la légèreté, sinon dans la sensibilité émotionnelle qui s’en dégage, travail de l’écrivain sur la psychologie fouillée de ses personnages. C’est un roman qui m’a beaucoup marqué, que je n’ai pu lâcher, mais que je n’ai en aucun moment pu prendre comme un divertissement; il est pourvu d’un supplément qui raconte la vie et l’essence d’une vie, prise dans les soubresauts d’une histoire terrible et difficile à raconter. Alors j’ai beaucoup appris, on m’a dit ce que c’était et comment ça se passait; et j’ai beaucoup ressenti, on m’a fait entrevoir quelque chose qui m’a enrichi sentimentalement. À ce stade, je ne sais pas quoi demander de plus à un roman. Beloved est bien, assurément selon moi, le chef d’œuvre dont j’avais beaucoup entendu parler, un de ces bouquins à lire avant de mourir.

Extrait du Cincinnati Gazette, 29 janvier 1856 (archives Ohio History)

Beloved (Beloved – 1987)

Toni Morrison / Editions Bourgois, 1989; Editions 10/18, 1993)

traduit par Hortense Chabrier et Sylviane Rué

In the Pines, des Kossoy Sisters (1956)

“Little girl, little girl, where did you sleep last night, not even your mother knows…”