Skywalkers

“Avant l’invasion de nos terres, nous étions des charpentiers, des bâtisseurs de longues maisons. Quand les anciens ont compris qu’ils ne pourraient pas vaincre les envahisseurs venus de l’Est, ils ont gagné par leur travail, leur sueur, leur courage et leur sang leur place dans ce nouveau monde. Nous en sommes fiers. Nous n’avons que faire de leur sentiment de culpabilité qu’ils rachètent par des allocations, des détaxes sur les cigarettes ou des licences pour l’ouverture de casinos. Un ironworker ne vit pas de charité. Quand j’avance sur ma poutre, au-dessus de Manhattan, quand j’assemble à la main les pièces de leurs cathédrales d’acier, je ne suis pas dans leur univers mais dans le mien. Je marche où personne n’a marché avant moi. Dans le ciel. Avec les aigles.”

New York, quartier des affaires, en la pointe sud de Manhattan. John LaLiberté, Indien Mohawk descendu depuis quelques mois de la réserve canadienne de Kahnawake pour travailler sur le chantier d’un building, est arrivé à l’heure pour commencer sa journée, en ce mardi 11 septembre 2001. L’assemblage des structures métalliques de ce nouveau gratte-ciel étant presque terminé, il ne reste aux monteurs d’acier qu’à connecter les quelques dernières poutres, là-haut sur les sommets, ce à quoi John s’emploie. Vue imprenable sur la ville, sur tous les monuments que lui et ses aïeux, amérindiens réputés sans peur du vide, ont participé à élever: Empire State Building, Chrysler Building, Pont Verrazano et Twin Towers, horizons infinis et montagnes d’artifices tutoyant le ciel. À 8h46, en ce matin radieux, un bourdonnement étrange s’amplifie et fait bientôt vibrer l’air ambiant: levant la tête, John aperçoit la carlingue d’un avion de ligne filant juste au-dessus de lui, fonçant sur la cité. Dans les secondes qui suivent, un Boeing 767 d’American Airlines s’écrase contre la Tour Nord du World Trade Center.

Stupeur face à l’incroyable événement. Et le temps que John et tous les employés redescendent de leurs postes et se regroupent, un second avion vient percuter la Tour Sud. Cris de panique, hurlements des sirènes, quartiers bouclés, état de siège général. Les minutes à venir, celles dont nous avons tous été témoins, sont parmi les plus terribles: comment venir au secours de toutes ces personnes piégées, qui lancent des appels bientôt désespérés depuis des fenêtres si hautes? Comment combattre des feux que l’on ne peut atteindre? Un total sentiment d’impuissance envahit tous les cœurs. Apothéose du drame, moins de 2 heures après la première attaque, les tours s’effondrent l’une après l’autre, causant un gigantesque nuage de poussière, et réduisant le site du WTC à l’état d’une immense ruine. Ground Zero: c’est là que John LaLiberté sait qu’il doit se rendre. Les secouristes, à la recherche de survivants, auront besoin de monteurs d’acier pour leur ouvrir des voies dans cet amas de ferrailles. Il rejoint donc les volontaires de sa corporation, et s’engage de suite dans cet enfer fumant, muni d’un simple masque de papier et d’un chalumeau: première mission, viser les bips des GPS que portaient les pompiers disparus, enterrés lors de l’écroulement, que l’on entend, funèbrement, rythmer le désastre sans fin…

Ground Zero (Portraits from Ground Zero, A+E TV)

Les tours du World Trade Center, c’était la fierté d’une nation, l’un de ses symboles, et c’étaient d’ailleurs les plus hautes constructions au monde lors de leur inauguration au début des années 1970. Mais c’était aussi la fierté d’un peuple, celui des Indiens Mohawks, dont beaucoup de membres, charpentiers de l’acier de génération en génération, ont travaillé sur le chantier. Le père de John LaLiberté, Jack, avait fait partie des manœuvres venus à New York pour y contribuer; il n’est jamais rentré. Il y a perdu la vie accidentellement, en chutant d’un étage élevé non-sécurisé. Sa stèle tombale, en la réserve de Kahnawake où vit toute la famille, est gravée du dessin des tours. Et sa clé à molette, objet presque sacré, avait été cachée au sommet de l’une d’elles. Pour John, héritier tant de la mémoire que du savoir-faire transmis par Jack, le choc provoqué par le 11 septembre révèle en plus une fêlure intime, car c’est pour lui presque comme si le monument de son père s’effondrait. Le besoin de participer aux premiers secours, puis de remettre de l’ordre dans ce chaos, avant de participer peut-être à l’élaboration d’un nouveau projet, ressemble donc pour lui bientôt à une véritable quête.

L’Honneur des Mohawks, peuple de la nation Iroquoise, parqués dans des réserves à la frontière canadienne dans le courant du XIXe siècle. Peuple de bâtisseurs, charpentiers aguerris, qui se sont vite rendus utiles alors que les entrepreneurs du Nouveau-Monde recherchaient de la main-d’œuvre pour monter les premiers ponts de fer, à la suite des premières routes et des lignes ferroviaires, puis plus tard des buildings brillants d’acier. Légende dorée des Indiens qui n’ont pas le vertige, marchant d’un pas léger sur les lointains pylônes stratosphériques, dans les immenses cieux. Ces histoires qui se transmettent dans la communauté, les “récits des anciens“, constituent aussi une part de ce qui a nourri John depuis son enfance, et le souvenir de l’un de ses ancêtres, premier ironworker de sa famille, condamné à l’exil par la tribu suite à un accident sur un chantier, ravivera chez lui le sentiment d’appartenance à sa culture.

Joe Regis, ironworker Mohawk, 1960 (photographe inconnu de moi)

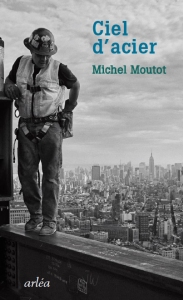

Ciel d’acier, premier roman de Michel Moutot, entremêle 3 époques distinctes: si la base de l’histoire propose de suivre John LaLiberté depuis le 11 septembre 2001 jusqu’à nos jours, et constitue en quelque sorte la charpente de l’ouvrage, différents chapitres alternent le récit en cadrant soit sur le père de John, avec les derniers moments de la vie de Jack avant son accident en 1970, soit sur la vie de l’ancêtre, Manish, vivant au Canada au tout début du XXe siècle. La narration, étirée ainsi sur plus de 100 ans, nous offre une fascinante vue d’ensemble sur l’étonnante destinée de cette tribu Mohawk, riche d’anecdotes et d’événements marquants. Mais le plus impressionnant, c’est la véritable “couverture littéraire” mise en place par l’auteur lorsqu’il revient sur Ground Zero, depuis le day of disaster jusqu’aux semaines, mois et années qui ont suivi. C’est d’une richesse documentaire exceptionnelle, et l’on sent bien l’apport du travail journalistique de Michel Moutot, reporter AFP qui était sur place en 2001. Il y a tant de matière, et c’est pourtant toujours amené d’une façon juste, avec un ressenti dosé et maitrisé. Ce n’est pas tant ici la langue, ou l’écriture, qui véhicule, même l’émotion, et pourtant. On pourrait parler de quelque chose d’autre, que j’ai rarement vu ailleurs, et que l’on pourrait imaginer comme un “roman-documentaire”, une sorte de genre hybride. Et si c’est bien tenu, comme c’est le cas avec ce Ciel d’acier, c’est vraiment une merveille. C’est un livre passionnant, original, très touchant, à découvrir de toute urgence. Allez, encore une fois: ce bouquin est une petite merveille.

Ciel d’acier

Michel Moutot / Editions Arléa, 2015

le Rise, de Eddie Vedder (2007)

“Such is the way of the world

You can never know

Just where to put all your faith

And how will it grow?

Gonna rise up

Burning black holes in dark memories

Gonna rise up

Turning mistakes into gold…

Such is the passage of time

Too fast to fold

Suddenly swallowed by signs

Lo and behold

Gonna rise up

Find my direction magnetically

Gonna rise up

Throw down my ace in the hole”